Andalousie, l’épreuve reine du 5 janvier.

J’ai mené et vécu hier (5 janvier) la journée la plus éprouvante et la plus riche depuis le début du voyage.

J’avais la veille traversé Séville, puis passé l’autre partie de la journée à lutter furioso con fuoco sur la bande de sécurité d’une nationale très fréquentée, contre un vent soufflant par mon nord-est, balançant d’imprévisibles bourrasques, pour finalement atterrir hagarde au fond d’un jardin municipal de quelques hectares. Il me parut tout à fait tropical avec sa faune et sa flore typique de ces nouvelles latitudes, et la pluie tiède s’abattant sur mon abri toute la nuit.

Au petit matin je découvrai le village de Maribanez qui recèle ce parc en sillonnant les rues avec un émerveillement grandissant, dans une lumière déjà chaude qui annonçait une belle journée, elles furent rares en Espagne. Je décidai à cette heure de quitter la nationale, elle devait me mener droit vers Cádiz. En observant ma carte d’Andalucia récupérée à Hispalis le jour précédent, je repérai des routes secondaires plein sud qui me déposeraient directement ( enfin presque – mon père, lorsqu’il menait encore la barque obéissante de ses quatre filles, avait pour habitude de nous imposer en marche de prétendus « raccourcis », et, curieusement, ceux-ci avaient une fâcheuse et systématique tendance à ne jamais finir… je me fais un honneur de rétablir justice sororale et d’avoir appris de ses égarements!) au coeur de Tarifa (tant pis pour « Cadix-Tarshish» ; après tout, je ne cherchais à me mettre hors de portée d’aucun dieu !). Elles seraient sans doute moins actives et pleine de surprises.

C’est de ce mi-coup de dés matinal (la carte est grossière, n’indique pas les relief) que découla toute la suite. Et c’est pourquoi il est bon je crois, en voyage aventurier, de s’autoriser à aviser au jour le jour, à l’heure, à la minute, des chemins qui nous font envie, grâce à l’expérience immédiate du territoire et à la carte en main, même sommaire.

L’Espagne ne m’aura jamais donné de repos plus de quelques heures, en ce qui concerne l’effort physique, l’humidité et le vent. Cette partie d’Andalousie ne fit pas exception à la règle, se bosselant, se creusant et s’accidentant bien vite après que j’eus atteint Las Cabezas de San Juan. L’après-midi fut donc une exigeante mais heureuse découverte de sa géographie centrale, visiblement riche en précipitations, cours d’eau et terres fertiles, les oliveraies à perte de vue ayant laissé place à une agriculture céréalière, florale et légumière. De nouveaux oiseaux dodus et blancs qui nichent au sommet d’arbustes haut comme trois pommes, voletant d’un buisson à l’autre ou se perchant sur le dos des bovins, des sortes de poules sautillantes, déguerpissant depuis les fourrés en gloussant, des lapins en quantité, des serpents, des cigognes, des mangoustes grisâtres semblables à des loutres fureteuses avec une longue queue fine équilibrée d’une touffe de poils, paradant en bandes et vivant en terrier, des lumières changeantes qui donnaient un caractère très contrasté à l’ensemble détournaient efficacement mon attention des côtes et des kilomètres qui s’additionnaient, tous sens en éveil.

Je finis par arriver, lessivée après 40 kilomètres de ce scénario, toujours subjuguée par ces éclairages aveuglants et sombres, en un petit hameau, le bien nommé Espéra. Il faut imaginer la fatigue accumulée de plusieurs jours d’efforts dans un relief continu, dans des régions de plus en plus dépaysantes, l’énergie dépensée à l’adaptation permanente, la sauvagerie induite par des semaines de course en solitaire, une vie dans la nature, et le télescopage brutal des rencontres de groupes, voire des foules urbaines dans les grandes agglomérations. C’est une ivresse certaine des profondeurs qui m’envahit alors et qui se fit quasi permanente les derniers jours espagnols, car ici vraiment, tout paraît incroyablement irradiant et dense. L’élégance ornementale de la forge des lampadaires qui répond à la brutalité compacte du château fort au sommet du mont (tout le village est à flanc de coteau, sa découverte se mérite après une énième grimpette !), la crayeuse crudité des façades et le déploiement homogène d’une mer immaculée de petites maisons identiques, surplombant des hectares de verdure, de rocs ocre et argile, de palmiers, d’oliviers émeraude et azur, avec quelques éclats de couleurs vives que sont les tracteurs rouges et jaune et bleu, les vêtements qui sèchent au soleil, le temps bizarrement suspendu à cause des changements incessants du ciel, la mélopée d’un cuivre si reconnaissable à son long souffle pincé que j’entends s’échappant de la rue un peu plus loin, qui éveille des envies de sociabilité… La parcourant je découvre l’orchestre du village à la première « cafeteria » venue, se préparant à perpétrer en fanfare la célébration des Rois Mages.

Ils hurlent en choeur à mon passage, s’extasient, nous rions tous et je fais demi-tour, je m’arrête décidée à reposer un peu mes jambes, à boire un godet. L’ambiance est folle, les verres emplis de whisky et de breuvages non identifiés, les jeunes parlent tous en même temps, nous nous comprenons par signes, ou pas, certains articulent des mots bizarres, supposément français, provocant les moqueries générales. Il sont hilares, j’organise une folle photo de groupe, un papy accoudé au bar m’explique en allemand (le seul langage que nous nous trouvons à peu près en commun) qu’à 16h la joyeuse troupe défilera dans la rue principale sous les jets de confiseries des villageois, en musique, pour célébrer ce jour. En Espagne, il est courant que les jeunes reçoivent les cadeaux de la Noël le jour des mages, très fortement fêté. Et ça tombe bien il est moins 8 !

J’assisterai suivant au pas à la déambulation en cadence, sonnée par les grosses caisses à côté desquelles je marche, à chaque coup diffusant leurs profondes vibrations qui remontent des pieds à la tête. C’est la fiesta générale, toute Iberia de paillettes et de chapeaux pourpres s’habille, et tous sont amassés sur les minuscules trottoirs sous les paravents des cafeteria, car il pleut maintenant, de plus en plus fort.

Il me faut continuer ma route, avec regrets, je dois trouver un endroit pour le camp de ce soir et le jour baissera bientôt. A peine repartie, ayant salué sous les hourras mes amis musiciens, sous le grain qui dure, je me retourne, cherchant partout l’arc-en-ciel qui ne peut qu’être apparu, tant il fait beau, pluvieux et noir à la fois. Il est là ! S’échappant directement du coeur plein d’encens d’or et de myrrhe de ce surprenant hameau, butin halluciné. Le temps est de plus en plus changeant, les vents violents font à très grande vitesse glisser ventres à ciel des troupeaux de baleines charbonneuses, en regardant régulièrement derrière moi, je vois l’Andalousie submergée par une mer noire et menaçante, Espéra est à présent silencieuse, intégralement disparue sous un déluge démentiel. M’est avis que cette masse obscure pareille à une fin du monde s’annonçant en plein océan, ou à une aquarelle trop pleine d’eau où se dissoudrait un dessin au fusain à peine fini, semble se déverser vers l’est, sur ma gauche, et que j’échapperai peut-être à l’effacement progressif du globe qui a lieu à toute allure derrière mon épaule inquiète. Je ne peux éviter pourtant une nouvelle pluie violente, trouve refuge sous une plante à larges feuilles denses et pointues, bénie, quelques minutes.

Pensant avoir échappé au pire, je reprends la route, décidée à piquer la tente au premier endroit correct, avant de joindre toute autre ville où il est toujours difficile de poser une toile. Mais bizarrement plus vraiment de bosquets, de monts boisés paraissant propice à passer une nuit à l’abri. J’ai repéré tout à l’heure une ruine au sommet d’une colline, décidé pourtant de la laisser de côté, trop visible à mon goût depuis la route.

Nouvelle accélération des éléments, indication tardive d’une lame de fond pleine d’encre noire qui s’abat d’un seul coup sur moi, ce n’est même pas la peine d’espérer ouvrir le sac et sortir la panoplie complète de pluie, tout serait noyé en un instant là-dedans (je ne peux prendre aucun cliché des moments de tempête). La pluie bat fort et latéralement, les vents sont hargneux, je sens une légère panique obscurcir mon jugement, quelque chose d’instinctif et de fort difficile à maîtriser qui me dit qu’il faut trouver refuge, mais rien à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Je suis aussi submergée que ces kilomètres de terres et de ciel sans dessus dessous, engloutis dans une tornade à plusieurs bras, vertigineuse, féroce et rapide comme l’éclair.

Un massif d’arbres au loin, mais pas de chemin apparent pour y accéder, impensable de tenter la chose avec l’engin et le chargement. Je grimpe à gauche dans un chemin, espérant sur l’autre versant trouver repos du vent et qui sait, refuge. Pire encore ! Alors, en panne d’option dans un milieu qui semble définitivement déchaîné, je tente une descente courte et abrupte dans un fossé où quelques plants devraient me protéger un peu, prête à tenter le montage de ma maison textile par grands vents. Impossible de maîtriser mon moyen de locomotion sur la pente glissante, il tombe lourdement en bout de course sur le côté, et crac, mât de drapeau brisé net en deux. J’ai peur que ce ne soit autre chose au bruit, mais seul le pare-boue arrière montre une torsion latérale à rétablir. Il empêche maintenant toute manoeuvre, bloquant la roue. La dispersion torrentielle de ma rationalité a laissé place à un sentiment d’impuissance. Je reste une minute ou deux dans ce fossé sous les turbulences, à me demander que faire, sans plus grande force de conviction. Je ne peux pas procéder à une réparation décente sous cette pluie, n’en ai pas envie, n’ai rien contre quoi poser le pedicycle pour m’attaquer droitement à la roue. Je réussis à redresser tant bien que mal les tiges de fer à la main, rassemble mes forces pour remonter non sans peine le fossé en portant le tout à bout de bras. Repars dans l’autre sens. J’aperçois à présent un espace de ciel clair et je jure à haute voix que ce grain-là n’avait rien d’une giboulée normande ou bretonne, enfin qu’il avait quelque chose en plus qui ne m’était pas encore familier, que je devais faire face à un phénomène météorologique traditionnel, peut-être déclenché en douce par ma fanfare blagueuse, ou bien par un sort lointain et vengeur proféré par Atahualpa au moment de sa capture par Pizarro sur un haut-plateau andin, malgré ses quelques 40000 hommes contre les 180 soldats, 37 chevaux, 4 canons et quelques trompettes du conquistador espagnol, lequel obtint en rançon l’équivalent d’une pièce de 22 par 17 pieds d’or puis exécuta froidement l’empereur Inca, que ce temps est totalement fou c’est tout, riant à la vue de cette éclaircie que j’évalue à 3 kilomètres d’ici, et d’avoir été si vite mise en déroute alors qu’aucun fusil n’avait détonné, aucune bête inconnue à quatre pattes ne m’avait foncé dessus, aucune trompette de la mort n’avait été jouée sinon celle de l’orchestre dissimulateur d’Espéra.

Soit, je vais tenter la ruine sur le promontoire, cas de force majeure oblige. Si la prédiction est réaliste, mes affaires sécheront alors à toute allure au soleil et dans le vent, juste avant l’extinction du feu solaire. Quelle idée ! Le chemin qui monte est par endroit aussi boueux que la terre rougeâtre des champs d’oliviers foulée un jour en Extramadura, où je m’enfonçai d’un bon pied après une pathétique chute en travers d’une voie ferrée disposée sur une butte de grosses pierres, pour atteindre le terrain convoité. Mais je n’ai guère d’option. A bout de souffle, les yeux parfois remplis de larmes de rage et d’impuissance, la cuisse gauche qui tape, souffre et s’accroche toujours lorsque je dois soulever la bête pleine de piques et d’acier et de poids pour avancer malgré son enlisement, marquant de plus en plus, je ramasse à la main sachant que je ne pourrai m’en laver (juste assez d’eau pour un repas) la boue qui s’accumule à chaque tour de roue par épaisseur de plusieurs centimètres sur la fourche et autour des freins, tous les deux mètres, criant furieusement des « mais » et des « non » et des « mais nooon ». Pour, une fois en haut, constater que la ruine est inaccessible, posée au milieu d’un champ tout aussi meuble et gluant…

Très bien. Comique de l’absurde. Film des gesticulations inutiles. Observons les lieux. Rien. Redescendons. Même processus, un peu plus rapide cependant. Bon. Il ne pleut plus, l’éclaircie a bien eu lieu, mais c’est la nuit qui menace à présent.

Je suis vidée. Je ne comprends pas et je comprends pourquoi c’est si difficile pour l’animal humain que je suis de se résoudre à rester une nuit debout ou assise dans l’obscurité, sous quelques feuilles, trempée, ayant froid. J’aimerais réussir à dépasser cet état de fait. Je suis abattue dans la perspective de cet échec à y arriver et le confort que je cherche instinctivement. Je vois au loin la prochaine ville qui semble conséquente, et finis par me me décider à échouer dans une chambre, très peu fière, très déçue.

Car je suis là – comme d’autres ailleurs, autrement – pour tenter d’interroger ces limites, pour réévaluer par l’expérience (action émancipatrice, constats empiriques, réflexivité complexe), et en prenant les choses dans l’ordre, quelles peuvent être en notre époque les dispositions, les jalons pour une éthique humaine, quand on refuse qu’ils soient définis et nous soient dictés par le procès d’une civilisation globalisante (l’hyper-civilisation technicienne, marchande, spectaculaire). Il s’agit bien d’une guérilla en cours et d’une enquête philosophique dont je partage et partagerai les résultats et conclusions très concrètes. Et dont la prolifération des formes (à chaque individu son insoumission à inventer selon des contextes auxquels il reste heureusement encore un peu de diversité) finira par fragmenter, détourner de sa trajectoire le mastodonte ravageur qu’est notre megasociété planétaire. Sa force d’inertie inégalée doublée d’une capacité de réintégration de ses tendances subversives ou révolutionnaires, engluent la plupart de ses composants « atomiques » en les soumettant et les aliénant en masse au moyen de l’oubli de l’essentiel et de la tromperie sur leurs envies et besoins, par des mécanismes dont il est pourtant possible de prendre conscience et de s’extraire radicalement. Radical, car on ne peut pas se contenter de quelques gestes donnant bonne conscience, un réexamen à la racine de nos activités et comportements est nécessaire. Je crois qu’il faut être très exigeant sur ces formes d’insoumission, même si cela est progressif pour chacun, et qu’il ne s’agit pas de faire table rase, mais plutôt de passer un bon coup de chiffon sur une vaisselle multicolore devenant totalement uniforme et vide sous une épaisse couche de crasse. L’attentif voyageur contemporain ne peut pas manquer de voir le processus à l’oeuvre, qui s’étend à l’ensemble du vivant et des choses.

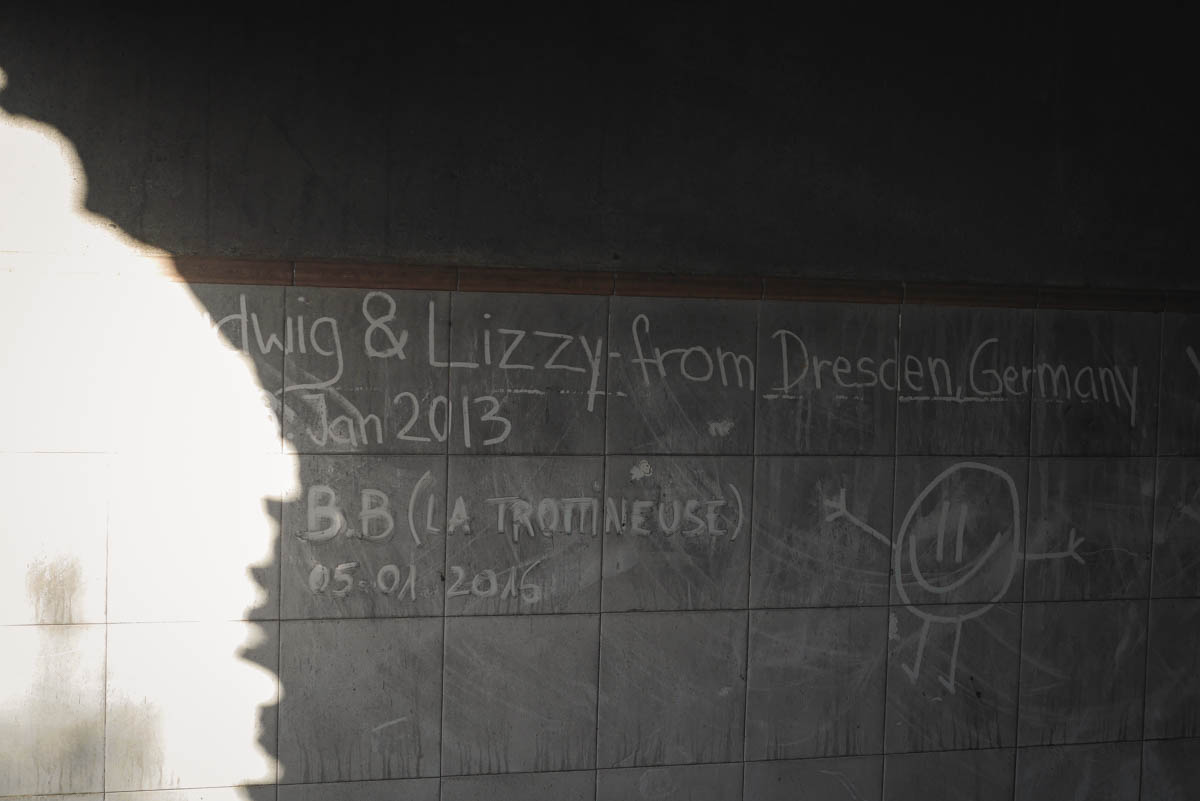

Et me voici donc arrivant à Arcos de la Frontera, quand je repère à l’entrée de la ville, les décombres d’une petite bâtisse. Voilà, il n’en fallait pas plus ! C’est là que je passerai la nuit, m’y introduisant discrètement, dans la semi-obscurité, entre deux salves de véhicules. En l’explorant, elle semble avoir été un lieu d’habitation pour hommes et bêtes réunis. Sur un mur au rez-de-chaussée, dans ce qui était sans doute un salon, une inscription dans la crasse : un couple a dormi ici en cours de route, en 2013 ! Depuis 3 ans, les reliefs formés dans ces matières hautement dispersibles mais si tenaces que sont terre et poussière sont restés sans bouger. Mieux qu’une peinture rupestre aux piments de couleur dans une cave de roches, à vrai dire, en cet instant.

Plus tard, en sortant au milieu de la nuit, je découvrai un ciel d’où avait disparu tout nuage, où étincelait une arche fière, grosse de constellations. Au dessus du lac plein ouest, en équilibre sur son étoile Alkaïd, Ursa Major se dressait bizarrement à la verticale juste au dessus de l’horizon, dans une position que je ne lui avais jamais vue. Et moi, j’avais passé la journée la plus incroyable depuis des années.

Amis lecteurs, à l’heure où j’écris ces lignes, je suis dans un jardin peuplé de familles, à l’arrière d’une casa festive d’El Chaparrito, où j’ai suivi la foule qui s’amassait, et où l’on vend jambons, gâteaux, figues sèches et boissons de toutes sortes, en pleine campagne. On célèbre le voyage d’hommes venus de loin, les bras chargés de présents, qui ont suivi une étoile (une planète). Un moucheron vient de se noyer dans mon americano. Mon esprit fonctionne en auto-pilote, la fatigue tiraille derrière mes orbites oculaires, des sensations s’additionnent sans le tri habituellement fait en permanence en arrière-plan par le cerveau. Il fait beau, un peu nuageux, de petits enfants en culottes circulent sur des bicyclettes en bois. L’un d’eux a osé se percher sur la planche de ma patineta en équilibre contre un tonneau qui fait deux fois sa hauteur. Ce petit épigone d’Alkan, compositeur qui mourut écrasé sous sa bibliothèque en voulant se saisir de son Talmud (cherchait-il à percer par le nombre le mystère du génie de son contemporain Chopin ? Peut-être même cherchait-il à déchiffrer le Presto de sa deuxième sonate, court, énigmatique et sombre comme un déluge en al-Andalus) ignore tout du parcours de cette chose, et du risque qu’il prend pour sa vie, frôlant à tout instant l’effondrement terrible de la charge sur sa petite personne.

Je reprends à présent la route, car la pointe extreme-sud du continent européen m’attend ! A très vite, A luego !

Vous pouvez soutenir les actions de La Trottineuse en faisant un don financier ou matériel (selon les besoins et voyages).

Celui-ci sera utilisé dans le cadre des challenges solidaires en m'aidant à kicker plus loin : frais d'accommodation et ravitaillement en cours de périples, équipement, communication.

Ou contactez-moi directement pour obtenir un rib ou d'autres références : hello[at]latrottineuse.com

Merci :)

Vous pouvez soutenir les actions de La Trottineuse en faisant un don financier ou matériel (selon les besoins et voyages).

Celui-ci sera utilisé dans le cadre des challenges solidaires en m'aidant à kicker plus loin : frais d'accommodation et ravitaillement en cours de périples, équipement, communication.

Ou contactez-moi directement pour obtenir un rib ou d'autres références : hello[at]latrottineuse.com

Merci :)